EL GRAN CERO

En esta noche cuajada de estrellas, cercana la feria de mi ciudad, quiero contar una historia de la que nadie ya se acuerda, después de los ahos transcurridos. Incluso yo lo habia olvidado. Pero hoy, por una rara casualidad, mientras paseaba por el mercado de ocasión del Jueves, en Sevilla, volvió a mi memoria aquel extraño suceso del que fui testigo.

Lo habia olvidado todo. Hasta esta mañana, cuando a la altura de Montesión, me detuve ante un inmenso anciano de cabello blanco, como sacado de un cuento de Juana Spyri, dueño de la más alucinante mercadería. En amontonamiento imposible a su alrededor, pude ver todos aquellos pecios rescatados de una hecatombe mecánica:

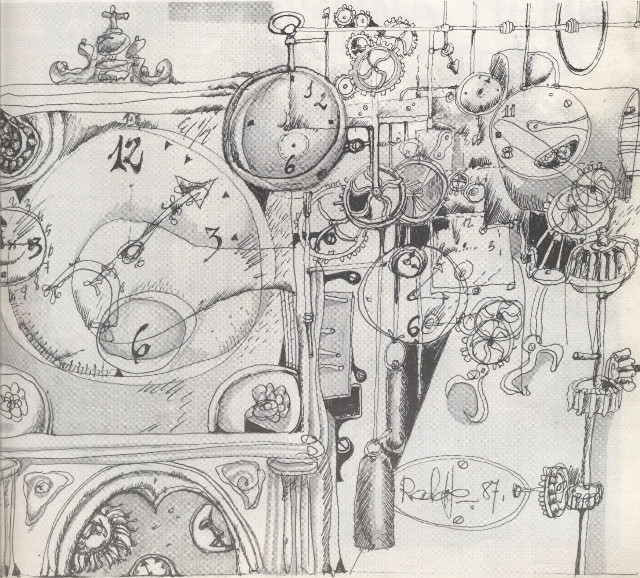

Péndulos románticos, sujetos otro día a plomada y a la inflexible ley física de la oscilación; relojes de la Gran Guerra, oxidados, al lado de encantadoras máquinas Morez, de sólidos y descuadernados Roskopfs. En desorden total, como un raro muladar de acero y latón, por el suelo, espirales antimagnéticos de bronce fosforoso, escapes Graham, un ejemplar único, amorosamente ilustrado, de Relojes de bolsillo, fijos y de campana, el libro lleno de candorosa fe en las máquinas de Lord Grimthorpe... Y aquellas ruedas desdentadas.

Al principio fue sólo un presentimiento. Pero cuando, ya en cuclillas, andaba metido en revolver y enredar entre los restos de aquel naufragio de máquinas del tiempo, tuve la certeza de que eran ellas:

El barrilete, la rueda contadera, el venterol, con su nombre de pájaro modernista, y el bastardo circuito electrónico, causante de aquellas tristisimas campanadas...

Hace muchos años, en una noche de primavera como la de hoy, Osuna estaba en feria. Yo, sin embargo, me había quedado en casa, irritable e inquieto, con un humor melancólico que me había alejado del bullicio de la fiesta —como si las oyera ahora, en sordina, las sirenas, y el rumor de música y voces— y que me alejaba también de los libros o la cama. Recuerdo perfectamente cómo cogí los prismáticos y subí a la azotea a distraer mi ánimo con la contemplación de la ciudad desierta. Me confortó, como otras veces, la visión de las casas conocidas, el curso caprichoso de las calles, la inmensa mole de arenisca de la Colegiata, su silueta fascinante recortada por la luna sobre el infinito fondo negro. Y recuerdo que me intrigó, curioso al principio, inquieto después, la presencia de aquella sombra inmóvil, estatuaria y extraña, plantada en la Puerta del Sol.

Con gesto felino, preciso y fácil, la sombra recorrió unos pasos y se detuvo al pie de la torre. Miró fijamente hacia arriba y comenzó a desarrollar una actividad inusitada:

Seguro y rápido desplegó—lo pude ver entonces— un gran rollo de trenzado con un garfio en el extremo. Lo veo retroceder, subir al muro de contención del altozano: baja sus ojos al higueral, los sube al campanario, y en un equilibrio imposible, comienza a hacer molinetes, cada vez más amplios, más veloces cada vez, con la cuerda. Estremece la escena, de sombras chinescas, irrealmente silenciosa desde donde estoy. Falla el primer lance y adivino su intención de enganchar en la basa del campanario. Lo intenta de nuevo, impertérrito, épico. La grimpa llega a su destino, ha prendido. Tira fuerte, comprueba varias veces: no cede. Comienza la escalada, con gesto seguro y firme, paso a paso, en inclinación irreal, por la torre. Pienso en viejos robos sacrilegos, en audacias de otros tiempos. El escalador del templo se detiene a la altura del reloj, fija dos clavos de sujeción entre sillares; en ellos reposa los pies. Con movimientos hábiles y rápidos se pone el cacolet, se inclina hacia el vacío, queda imóvil, en ángulo increíble; y sigue sacando cosas, extrañas herramientas de la mochila. Como lo es el trabajo que ahora empieza: concienzudo, lacónico y exacto, desmantela la esfera del reloj. Asoman tripas de acero. Sube unos metros más arriba, ahora sí hasta el campanario y se pierde dentro durante una eternidad. Succionadas hacia el interior, desaparecen alguna piezas de mortecino brillo metálico.

Cuando vuelvo a verlo, pende de su espalda un enorme saco, pero el peso no parece restarle fuerzas. Torna a fijarse donde estaba. ¿Ahora qué hace? Pasa la cuerda a través de los mosquetones. Ya no quiero el braguero ni los clavos, ya es el nudo, el as de guía lo que le sirve. Va a iniciar el rápel. Duda por primera vez: asienta varias veces sus pies, calzados con silenciosas alpargatas, en la pared; mira el vacío, titubea, ensaya el impulso. Ya está descendiendo. ¡Cuidado! A tres metros del suelo se suelta súbitamente y cae a tierra. Al levantarse hace gestos de dolor con las manos: se ha abrasado con la cuerda. Su figura es dantesca, el saco ya no es saco, sino chepa. Y él es Quasimodo.

Cuando se recupera, se deshace de la joroba. Alza el fardo con las dos manos y sube con él al parapeto, de cara al higueral. Se centra con las piernas en compás, el saco arriba entre las manos, como un titán sosteniendo un peso infinito. Inmóvil unos segundos, de repente se descompone y comienza el despecho de aceros, cuerdas, cables; un eco difuso de metal, tal vez unas carcajadas: todo rueda higueral abajo. Un nuevo salto y la noche, la oscuridad protectora de las chumberas se lo traga para siempre.

He encendido un cigarrillo y he vuelto a hacer con mis prismáticos el mismo recorrido de cinema por la Colegiata. La labor fue limpia y exacta: donde hubo un reloj anacrónico, ahora luce, como antes, un hermoso y solemne agujero negro.

Al amanecer, tras la madrugada, dormida la ciudad después de la noche de fiesta, recorrí el breve trayecto que hay desde mi casa hasta el Arco del Ayuntamiento; subí en pocos trancos la cuesta del Mesón; volé por sobre la empinada escalinata que lleva a la plazoleta de la Rehoya, al pie del higueral. Tomé resuello y entré en él por la pared caída. Mi labor de rastreo, silenciosa, culpable, como de ladrón de tumbas, dio resultado: pude ver, limpiamente desguazadas, esparcidas aquí y allá las ruedas cromadas, el martillo inocente, la espiral inútil. No lo había soñado.

***

Y aquí estoy, al cabo de tanto tiempo, ahora sí como en un sueño, rodeado de aquellos inútiles flejes de metal, de esta metralla sin sentido que he comprado al inmenso anciano del Jueves. Recordando.

Para algunos, los más jóvenes del pueblo, esta será una extraña historia. Para otros será la confirmación de una vieja sospecha. Porque sospechas, rumores y suposiciones circularon por miles en los mentideros de la ciudad. Incluso la Fundación de Cultura, llamada «García Blanco» entonces, difundió un folleto tabloide a doble página, analizando y comentando el suceso.

Lo demás fue lo de siempre: la indignación ciudadana se encauzó hacia una colecta de dinero para sufragar los gastos de compra e instalación de un nuevo reloj blindado, de aún más lúgubres campanadas. Y la extraordinaria hazaña de aquel terrorista anónimo se sumió en el olvido. Es el destino de los héroes contemporáneos.

Ni yo mismo lo recordaba. Pero esta noche poblada de estrellas, ya cercana otra vez la feria, he querido rememorar, para oprobio y escarmiento de los tiempos venideros, aquel hermoso hueco negro, enseñoreado sólo por el viento solano: rotundo y perfecto gran cero que tanto tiempo lució, sin medir tiempo él mismo, en la torre truncada de la Colegiata inmemorial.

Manuel Jiménez Friaza (Sevilla, marzo de 1987)

El gran cero by Manuel Jiménez Friaza is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License.